Один из тех, кто брал Берлин

Когда заходит речь о Великой Отечественной войне, у каждого человека бывшей Страны Советов есть о ком рассказать, о чём вспомнить.

Не было ни одной семьи, которая бы прямо или косвенно не пострадала во время самого вероломного, кровопролитного, унёсшего десятки миллионов жизней, нападения на нашу страну в 20 веке. К нам в редакцию позвонила жительница села Центрального Александра Васильевна Мустаева и сообщила, что у неё есть воспоминания брата Николая об их отце, Василии Батавине.

Мы договорились о встрече. Получив из рук Александры Васильевны все документы, что собрали о Василии Григорьевиче дети и внуки, я не могла не расспросить её о том, что она сама помнит об отце. Её слова дополнили написанное братом, поэтому я беру на себя смелость использовать рассказ Николая Васильевича как канву повествования и дать о фронтовике Батавине немного расширенную историю.

Василий Григорьевич родился 31 июля 1915 года в городе Верхнеуральске Челябинской области в многодетной семье. Мать, Надежда, была домохозяйкой, отец, Григорий, трудился по найму. У Батавиных было пятеро детей, глава семьи уехал на заработки, заболел, умер и был похоронен где-то в Челябинске. Мать сама поднимала детей.

Дальше рассказывать предоставлю Николаю Васильевичу: «Ещё задолго до фильмов и книг та Великая война вошла в нашу семью из рассказов отца, израненного, искалеченного фронтовика. Он не любил делиться пережитым и большую часть унёс с собой.

Лишь иногда, приглушив водочкой непрестанно ноющие раны, позволял себе рассказать нам, детям, нечто такое, что ему казалось запретным. Какие-то фрагменты тех редких откровений остались в нашей памяти. А сейчас, либо с возрастом, либо с нынешними военными событиями, всё чаще всплывают в памяти его суровый хрипловатый голос да увешанный боевыми наградами старенький пиджак, ожидающий очередного Дня Победы.

Кочегар Верхнеуральской электростанции Василий Батавин был призван в ряды Красной армии с четырьмя классами образования. Воинское обучение он продолжил в качестве курсанта полковой школы Забайкальского военного округа. Шёл октябрь 1936 года. Тогда о войне всерьёз не думали, хотя страна уже готовилась. После ускоренных курсов младших лейтенантов в мае 1939 года отец получил должность «командир танкового взвода».

В том же 1939 году Василий Григорьевич женился на Валентине Фёдоровне. Как вспоминала Александра Васильевна, у мамы был кроткий характер и прекрасный голос. Когда она пела, все вокруг стихали, а супруг, отличавшийся и до войны взрывным характером, а уж после ранений, операций, госпиталей вспыхивавший как спичка, по любому поводу, становился тихим, как агнец божий. Валентина Фёдоровна рано повзрослела, ей пришлось с 13 лет работать, и всю жизнь, сколько помнит Александра Васильевна, она трудилась продавцом. Её за честность и доброту все уважали. Очень любил и супруг. Я сделала на этом акцент намеренно, чтобы был понятнее эпизод, который сын описал достаточно скупо.

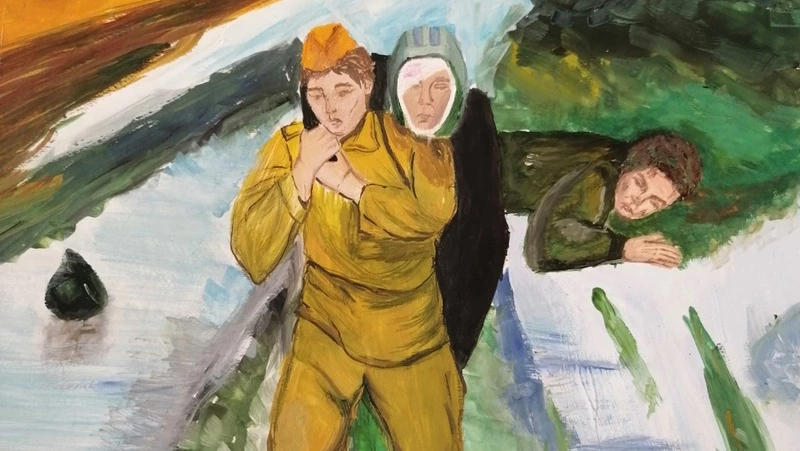

С первых дней Великой Отечественной войны Василий Батавин принимал участие в боевых действиях, защищая Родину. Танкист, командир танковой роты «Т-34» 1-го танкового батальона 55-й Гвардейской танковой Васильковской Краснознаменной бригады, гвардии старший лейтенант с 22.6.1941 г. по 20.6.1942 г. воевал на Западном фронте, с 18.3 по 1.4.1944 г. – на 1-м Украинском фронте.

Итак, вернемся к повествованию Николая Васильевича: «Война не заставила себя долго ждать. Вот он уже командир танковой роты. Тяжелейшие бои вынуждали на ходу осваивать солдатскую науку, быстро принимать решения, от которых зависит выполнение боевой задачи с наименьшими потерями личного состава.

Летом 1942 года подо Ржевом танковая рота лейтенанта Батавина оказалась в самом пекле печально известного сражения».

Для справки

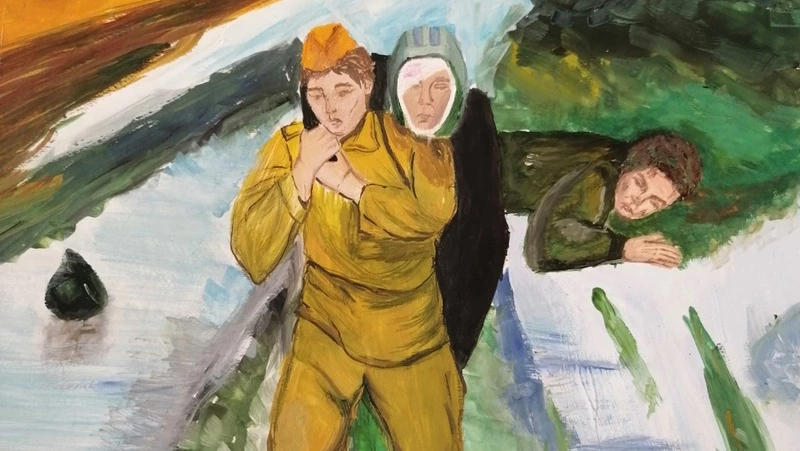

Публицист и военный корреспондент Илья Эренбург вспоминал: «Мне не удалось побывать у Сталинграда... Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального - неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок... Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев... В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа... Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова - враги копошились в таких же окопах...»Ржев вышел на передний план после успеха советского контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года.Директива Ставки Верховного Главнокомандования от 7 января 1942 года приказала охватывающими ударами армий правого крыла Калининского фронта из района северо-западнее Ржева на Сычёвку, Вязьму и войск левого крыла Западного фронта из района Калуги в направлении Юхнова, Вязи с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычёвку и Гжатск окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армий «Центр» в районе Ржева, Вязьмы, Юхнова, Гжатска. По итогам боев зимы-весны 1942 года образовался Ржевско-Вяземский выступ: плацдарм до 160 км в глубину и до 200 км по фронту, который немцы называли «воротами к Москве». Отсюда гитлеровцы могли провести новую операцию по захвату столицы, и немецкое командование всеми силами держалось за этот плацдарм. Здесь были сосредоточены 2/3 всех сил групп армий «Центр». А советское командование настойчиво пыталось «срезать» этот выступ фронта. Ради этого были проведены три операции: первая Ржевско-Сычевская (июль-август 1942 года), вторая Ржевско-Сычевская, известная как операция «Марс» (ноябрь-декабрь 1942 года), Ржевско-Вяземская (март 1943 года). Во время первой Ржевско-Сычевской операции (июль-август 1942 года) советские войска продвинулись на запад на 40-45 километров, освободили три районных центра, оттянули силы противника с других направлений. Цена этих незначительных успехов была очень высока. В боях за выступ потери Красной армии составили 1160000 человек, из них безвозвратные - 392000 человек. В этих боях участвовал танкист Василий Батавин. Ему в числе немногих счастливчиков удалось остаться в живых.«К месту предстоящего боя машины выдвинулись затемно. Командир не знал, что ночью, обманув нашу разведку, противник изменил расположение своих позиций. От фланговых ударов артиллерии сразу загорелось несколько машин. Потом ещё и ещё… Оставшиеся едва вырвались из зоны огня, и тут машину командира чуть не перевернуло от сильного удара.- Товарищ лейтенант, танк горит, заряжающий убит! - донеслось от механика. Страшная боль пронзила тело Василия Батавина, но он успел отдать приказ: «Покинуть машину!»Его, раненого, с трудом извлекли через запасной люк и сквозь дымовую завесу дотащили до ближайшего лесочка, откуда экипаж и пробился к своим.Подлатали отца в одном из госпиталей Ташкента, и через пару месяцев он снова прибыл на передний край Центрального фронта. Зима 1942-1943 годов принесла куда большие испытания. Вражеским снарядом у танка сорвало башню. Едва подающего признаки жизни, израненного и залитого кровью командира после боя подобрали санитары и отправили в госпиталь. Планшет с документами остался в танке, его позже обнаружили и передали командирам наступающие части.Отец очнулся лишь на третьи сутки. Военврач удивился, как он вообще смог выжить: «Сильнейшая контузия, большая кровопотеря, левая нога буквально изрешечена осколками, повреждён позвоночник, конечности обморожены…»Безымянного бойца на самолёте отправили в госпиталь города Молотов под Москву. Память возвращалась к танкисту постепенно, и тогда он начал задавать вопросы: «Что произошло? Где я? Где семья?» Всё вспомнив, попросил сестричку написать жене весточку. Обожженные руки не давали сделать это самому.А тем временем семья бедствовала. Валентина Фёдоровна получила извещение: «…документы Вашего мужа найдены на поле боя, судьба его неизвестна…»

Между тем, по законам военного времени, жена пропавшего без вести боевого офицера лишалась довольствия. Стала женщина с маленькой дочкой на руках перебиваться впроголодь. И лишь письмо из госпиталя вселило надежду: муж жив!

В октябре 1943 года едва ставшего на ноги фронтовика отправили за танками в Челябинск. По пути в Танкоград Василию удалось на денёк свернуть в Верхнеуральск, навестить семью».

Вот здесь мне хочется рассказать об этом событии со слов Александры Васильевны. Когда Батавин узнал, что ему предстоит в Челябинске получать танки, он попросился домой, проведать жену, дочь. Ему дали «добро». Всю ночь он ехал до Магнитогорска на поезде, а вот оттуда до Верхнеуральска ничего не было. И он пошёл пешком, с палочкой, 50 километров (вот она, великая сила любви, тоска по родным людям). Притом, что на левой ноге живого места не было, одни рубцы от недавно заживших шрамов. Солдат не дошёл до дома 18 километров, потерял сознание и упал. Что случилось бы дальше? Наверное, замёрз насмерть. Но произошло чудо, в ту пору ехала почтовая тройка. Увидели, что на дороге лежит военный, остановились, перевернули.

«Да это ж Васька Батавин», – узнали земляка.

Привезли домой, сдали на руки потерявшей голову от счастья Валентине Фёдоровне. От неё он узнал, что семья давно перебивается, как может: письмо из госпиталя, что принесла военкому в доказательство, что муж жив, тот не принял во внимание, дескать, «почерк не его». И долгие месяцы им от положенного пайка не доставалось ни крошки. Василий Григорьевич пошёл разбираться с превысившим полномочия бюрократом. А всякий в городе знал, как крут характер Батавина. И когда военком увидел, кто идёт, он выскочил в окно и убежал. История была резонансная. Зарвавшегося чиновника быстро отправили на фронт, где он через несколько месяцев был убит. Не зря бытует поговорка «Бог шельму метит».

В Челябинске Василий Батавин получил партию новеньких «тридцатьчетвёрок» и продолжил свой боевой путь до Берлина в составе 1-го Украинского фронта. С середины 1944 года заместитель командира батальона Батавин участвовал в прорыве обороны на реке Найсе, штурмовал город Дрезден, столицу Чехословакии Прагу. При взятии Берлина танкист участвовал в задуманной маршалом Рыбалко операции с применением зажжённых прожекторов и воющих сирен.

После Победы Батавина оставили в Германии, он был начальником военной комендатуры одного из немецких городов. В запас Василия Григорьевича уволили в конце 1946 года. У него было два ранения - 20.6.1942 г. и 30.3.1944 г., он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина». Фронтовику был 31 год.